土曜日 曇っていました。

スープカレーにライスをin

流石、Hokkaido

GALBAと治一郎(個包装ver.)

感謝です。

そして、昨日は晴れて屋上日和なり

焼き鳥と手羽先と手羽中

まるで、その日差しがトーストしてくれたかのようなこんがり感

○ 本文

『Q&A 細胞診でクラス3 針生検結果待ち』を今朝回答していて…

そこに「癌の経過観察 ♯1」の元凶を見ました。

♯1 実際には癌なのに、(癌と診断されずに)経過観察されること。その期間は時に2年を超える。(広辞苑より)

癌の経過観察をされないためには、その実態を理解しなくてはいけません。

癌の経過観察を解剖すると、2つの問題点が鮮明となってきます。

1.画像診断の問題

例としてcategory3としてチェックされた以下の2症例(どちらも、先週水曜日予約外受診された方達)を供覧しましょう。

以下の2つの症例は『こんなに違うのに、同じカテゴリー3とは…』と、大変衝撃を受けたので記憶に鮮明に残ったのです。

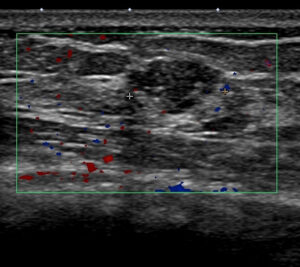

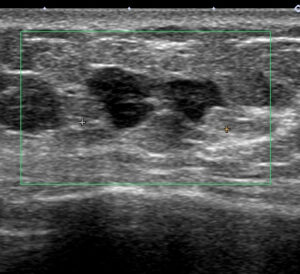

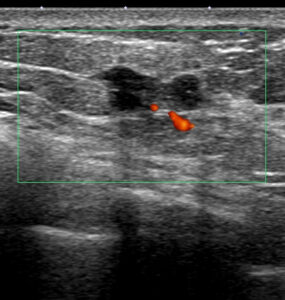

症例1 明らかに「癌を疑うべき」症例

カテゴリー3ではなく、5(もしくは4)をつけるべき

「不整形」「前方境界線断裂」という2点からは、5とすべきと思いますが、4でも許容されるのは、その「サイズ」が原因となります。

これは「私category」では6(乳癌の可能性がかなり高い)となります。

♯前方境界線断裂に見えるので7(乳癌といいきれる)にしたいところですが、(そのサイズにより)実際に患者さんにも「乳癌の可能性が高いです」とは言いましたが、言い切りませんでした。

2つのシコリ(実際は全体像をみて行くと繋がっている部分がありそう)の1個1個が5~6mm,どうしてもエコー像では「小さいと」それが理由にカテゴリーが落とされる(良性よりとなる)傾向にあります。

これをカテゴリー3としていますが…

この不整形、及び前方境界線断裂で明らかに「癌」の所見です。

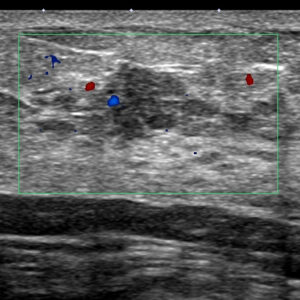

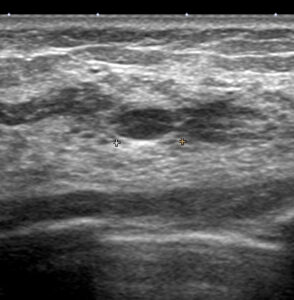

症例2 本来2(良性)として要精査とすべきではない症例

私自身のカテゴリー分類(ちょっと、ややっこしいですが)では

私cat.2 乳癌の可能性は極めて低い 例)扁平な(碁石のような)線維腺腫

上記と区別するために、本来のcat.3は以下となります。

因みに、この症例は組織診して線維腺腫と確認しています。

症例3 本来のcat.3

私cat.3 乳癌の可能性は「かなり」低いが可能性はある

例)扁平ではない(やや張りがある)線維腺腫や(腫瘍よりは)乳腺症?と思える所見

実際のカテゴリー3には、もう少し癌の可能性が高い「私cat.4」が含まれます。

症例4 歪な線維腺腫(CELEROで確認済)

私cat.4症例

♯上記(私cat.3と比べ)「歪」なことが解りますか?

◎つまり一般的なcat.3には「私cat.3」と「私cat.4」が含まれるのです。

この一般的なcategoryと「私category」が紛らわしいので以下に対照表を作成してみました。

私category 一般的なcategory

私cat.1 乳癌の可能性はない(断言できる)

例)全くの正常 ⇒ cat. 1

例)嚢胞、artifact ⇒cat. 2

♯まず、ここで「嚢胞やartifact」をcat.2にしている点が異なります。

私cat.2 乳癌の可能性は極めて低い

例)扁平な(碁石のような)線維腺腫 ⇒cat.3

私cat.3 乳癌の可能性は「かなり」低いが可能性はある

例)扁平ではない(やや張りがある)線維腺腫や ⇒cat.3

(腫瘍よりは)乳腺症と言える所見 ⇒cat.3

私cat.4 乳癌の可能性はあるが高くはない

例)歪だが(癌よりも)線維腺腫をより疑う ⇒cat.3

私cat.5 乳癌の可能性の方が(良性よりも)高い

例)小さくて癌と断言はできないが不整形

であり癌を(良性よりは)疑うべき ⇒cat.3

私cat.6 乳癌の可能性がかなり高い

例)スピキュラはないけど不整形、境界不明瞭 ⇒cat.4

私cat.7 乳癌と言い切れる

例)不整形でスピキュラがある、前方境界線断裂⇒cat.5

これを見て、決定的な違いは何なのか?

『検診でのcategoryはcategory3の範囲が広すぎる』まさにそこに尽きます。

上記3症例ともに検診ではcategory3としていますが、

症例1はcategory4とすべき(私categoryでは6相当)であり、

症例2はcategory2として要精査の対象から外すべき

症例3はcategory3で正解

症例4は私category4ですが、(一般的なcategoryでは)3で正解です。

私のように殆どの所見を(私categoryで言えば3以上)生検して、経験を積み上げると自然とcategoryが自然と(その乳癌であるリスクにより)より細分化されるのです。

結構、長い前置きになりましたが、上記を踏まえて『Q&A 細胞診でクラス3 針生検結果待ち』の医師の問題点を紐解くと…

(細胞診の精度の問題は、まずは置いといて)

QAの文章だけだから(無論、その画像は見ていないけど)

その医師の(最初は癌を疑っていない⇒細胞診でクラス3と出て、癌を疑い針生検を行った)その経緯から推測すると、その所見は一般的category3であり、私categoryではcat.4だったのだと思います。

そこでこの医師は(癌よりは良性の可能性を大きく評価してしまったがために)細胞診を選択したのだと思います。

最初から「より詳細な」画像判断ができていれば(細胞診ではなく)最初から針生検していたと思われるのです。

◎第1の画像診断での問題点は、その「過小」評価が(その上手くもない)細胞診の選択⇒(今回は、何とかクラス3が出たからよかったものの)検体不良⇒(癌なのに)経過観察となりうるのです。♯ここが危険

「癌の経過観察」される、世の中の多くの方は画像評価の甘い医師が細胞診をして「検体不良」⇒(おきまりの)経過観察となることが元凶となるのです。

今回は「クラス3が出たから」危うく「癌の経過観察」を回避できたと言えます。

★無論、それは『Q&A 細胞診でクラス3 針生検結果待ち』さんが結局癌だったら…という過程での話であることにご注意ください(無論、まだ結論は出ていません)

2.生検精度の問題

これは、なかなか解決できない問題

精度を上げるためには

①良性を良性と積極的に診断し無駄な(良性なのに、3か月とか半年で通院してもらうのを申し訳なく思う気持ちが必要)経過観察を極力しない

②自分が最後の砦だという強い使命感

特に「癌を強く疑わない限り」生検はせずに経過観察(放置?)をする医師には本当に困ったもの

それでは生検手技が上手くなりようがない。

やはり「数は正義」ただし、その上に更に「自分が最後の砦」という強い使命感は必須です。

当院で診断できなければ,(他で診断できるはずがないので)この患者さんの運命を誤らせるわけにはいかない!(私は、普通にそう考えてやってます。実際にそうだと思います)

とても重要なことです。

それでは最近の一例

前医(関西地方)で細胞診「良性」

患者さん自身が心配で当院で組織診(CELERO)でIDC:invasive ductal carcinoma

嫌になっちゃうよねー

生検の精度、これまた(画像診断以上に)根が深いねー。

その通り。

私みたいに、(前医で良性)⇒当院で乳癌の診断という経験が(この乳がんプラザのお陰で)沢山あると、「自分以外、誰も信じれない」のが実状。

生検に対する姿勢の問題があるので「その差は広がる一方」で解決しようがない。

やはり根底に「患者さんの不安(解消)のために、(もしくは)それほどたいした所見ではなくても、もしもそれが癌だった場合にその患者さんが負わされる不利益」をもう少し高い次元で捉えないといけない。

この章の最後に…

『Q&A 細胞診でクラス3 針生検結果待ち 4/26』の質問者の疑問に応える形で図を示します。

時間切れ… 明日朝 冒頭の屋上写真と一緒に完成させます

と、いうことでここからは月曜日

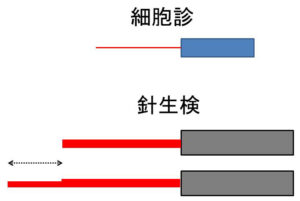

≪細胞診と組織診≫

かなり適当な図ですが、ご了承を。

ここで何が言いたいかと言うと…

まずは針の太さ

そして、(細胞診は、その針を自分の手の動きで腫瘍を刺すだけに対し)針生検は

腫瘍を刺した後に「バチーン」とストロークします。この「距離」が重要です。

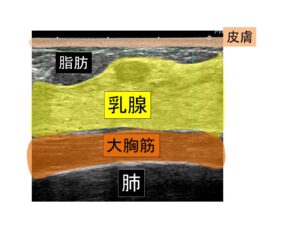

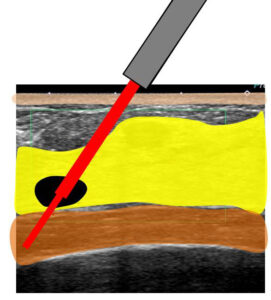

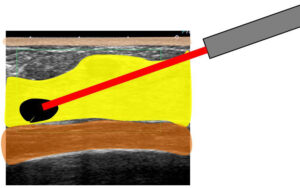

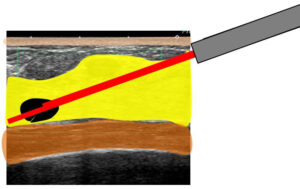

エコーで見た画像は、このような層構造となります。

乳腺の奥に「大胸筋」そのすぐ奥に「肺」がある。これ大事です。

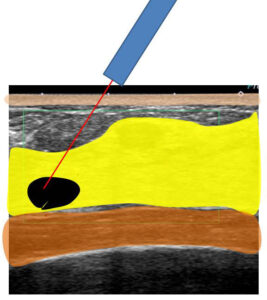

腫瘍が乳腺の奥(深い部位)にある場合

細胞診であれば、(自分の手の動きを調整するだけで)腫瘍の比較的近くの皮膚からアプローチできます。

♯つまり、針の角度を立ててても問題なし

また、針が細いので(万が一)誤って(その奥の大胸筋を刺したとしても)大事には至らない。

細胞診に対して…

もしも針生検で(細胞診みたいに)腫瘍の近くの皮膚から穿刺してアプローチしたら…

ここからファイアーすると、

このように、(そのストロークの長さによって)

針は乳腺を突き抜けて大胸筋(最悪の場合には更に奥の肺に)刺してしまいます。

♯太い針なので大胸筋穿刺では(腫瘍が癌だったら)大胸筋へ播種させたり出血の原因となるし、肺の場合には(肺は風船だから)肺が萎む(気胸)原因となります。

♯無論、私の周りにはいませんが 針生検が原因での気胸で裁判となった例が存在します。

もしかして時々存在する「私、針生検しません」開業医はこれを恐れている??

「そもそも」論として「そんなことを怖がらなくてはならない技術で開業するな!」ですよね。

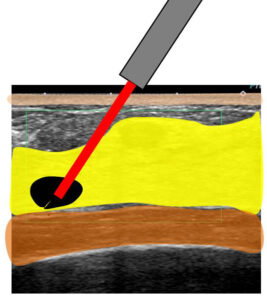

なので、深い部位での組織診は「かなり」針を寝かせて行うのです。

はい、ここで漸くQA「細胞診でクラス3 針生検結果待ち」さんの疑問『もう一つ、わからない事があります。細胞診の時に採取した箇所と針生検した箇所が違うように思います』の回答となります。

この方の腫瘍が乳腺の「奥」に存在するのか?は不明ですが、ただ「針生検は、針を寝かせる必要がある」ので(腫瘍の直上の位置よりも)遠くなるのです。

♯それに対して細胞診は「そもそも」針の長さが短いので「針を寝かせると、距離的に届かない」ので腫瘍の近くから針を立て気味にアプローチすることとなるのです。

このように、針を寝かせればストロークしても(腫瘍から)突き抜けた針は「乳腺内に留まる」から安全なのです。

(腫瘍が)深い部位にある方が、やっぱり(手技的に)難しいの?

そうだね。

腫瘍から「遠く離れた皮膚」から長ーい距離を通って腫瘍に達するのは理解できるよね?

「もち」の「ろん」だよ!

あんた、俺が黒いからって馬鹿にするなよ_!

だけど、「距離が長い」と何が難しいの?

さすが、謎雄 It’s a good question.

針は「皮膚」を貫き、「皮下脂肪」も貫き、そこから「乳腺の中を長い距離通ることになる」

何が大変かって、その乳腺が硬い場合なんだ。

時々QAでも、その医師が「硬いな!」って凄く苦労してました。上手く採れているのでしょうか?

みたいなのあるけど、その「硬い」っていうのは(通常は)腫瘍ではなくて、腫瘍に達するまでの「乳腺が硬い」ことを言っているんだ。

特に若くて乳腺が発達している場合に、その硬い乳腺を針を通すのには「時に」力が必要。

時々若い女医さんが苦労しているのは、この辺りが多いだろう。

硬い乳腺で、更に(もしも、ターゲットが乳腺の)奥にあることを想像してごらん!

なかなか進まないからといって、「力を無理やりかけたら、(いくら針を寝かせているからといっても)針が一気にズブズブズブと肺の方へ…」なんて想像できますか?

硬い乳腺を、力の加減で正確に針を進ませる。これこそ長年の技が必要となるのです。

♯因みに本当に硬い乳腺の場合には(腫瘍に到達する前に)その硬い乳腺で針自体が曲がってしまうこともあります(特に細胞診の細い針は)

針生検であっても、局麻では(細胞診と同じような)細い注射針を腫瘍の裏側に入れなくてはいけないので、(針生検の前段階の)局麻でさえ大変なことは(私でも)たまにはあります。

その点MMTEの太く、しかも「切れのある針先」はどんな硬い乳腺も「バターにナイフを当てるが如く」楽に針を目的部位に到達させられます。

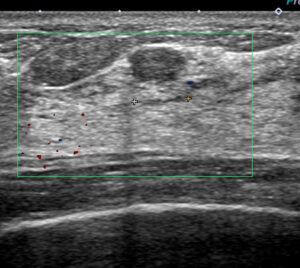

同じものを「別角度」で捉えたエコー像

同じものを「別角度」で捉えたエコー像 扁平な「碁石」のような線維腺腫

扁平な「碁石」のような線維腺腫 これが(私自身のcat.3)に相当します。

これが(私自身のcat.3)に相当します。